広報誌同友にいがた

2025年3月号

新潟県中小企業家同友会

広報誌 DO YOU KNOW?にいがた 3月号 Vol.443

2025年3月号

新潟県中小企業家同友会

広報誌 DO YOU KNOW?にいがた 3月号 Vol.443

■表紙

先祖から受け継ぐ

「農業の未来」を守る

【農事組合法人第四生産組合 理事】 竹野 勝行 氏 燕支部

■Contents

◇PEOPLE LIFE data No.056

未来を創る! 新潟の企業家たち

農業が地域の発展に繋がっていく

竹野 勝行さん 農事組合法人第四生産組合 理事

◇支部・委員会・部会活動報告

それぞれのテーマを専門的に学び、問題を解決!

新発田支部/柏崎支部/広報情報化委員会/増強委員会

◇新入会員紹介

◇私とお話しませんか?会員交流の館 vol.20

◇ANOTHER REPORT

例会や行事の報告など、

情報共有の場としてフリーテーマで同友会の情報を発信します。

女性部会例会 中小企業振興基本条例制定による効果

下越南支部の現在と今後の取組みについてのミニ報告 開催レポート

- PEOPLE LIFE data

- 委員会・部会活動

- 新入会員紹介

- 会員交流の館

- ANOTHER REPORT

農地解放からはじまる農事法人の歴史

大正生まれの祖父母が初代で竹野さんは農家竹野家の4代目になります。昭和21年(1946)に公布された自作農創設特別措置法と農地調整法改正法とに基づいて、それ以前は沼地であった一帯を近隣の山の土を利用し、人力で埋め立てて農地をつくり、農業を始めた先祖から現在まで受け継いで守っています。

昭和49年に農業機械を共有する機械利用組合が弥彦村で4番目に立ち上がり、その後組合として雇用をしていくために法人として、農事組合法人第四生産組合が平成2年に発足しました。農事組合法人は農地を持っている農家しか立ち上げることができず、平成5年に初めて年間雇用を行い現在8名の社員がいます。竹野さんは平成8年に22歳で入社して様々な生産業務から出荷までを担当して経験を積みH28年に代表に就任して現在に至ります。その間に直接小売業の方々との販路を広げました。組合員の生産した商品以外に、仕入れて販売を行うために令和元年に村内の農業法人2社と共同出資の基、株式会社伊彌彦を立ち上げ、米の直売をメインに行って、今では弥彦村の原材料にこだわって作ったお醤油の販売なども行っています。翌年に改めて機械利用組合も立ち上げるなど、弥彦村以外からの雇用も創出してきました。

米農家から加工品を生み出し販売する法人へ

第四生産組合は観光とも連携していて、他産業の組合と連携していく中で、原材料が弥彦に由来しないものが多く存在していることに疑問を抱き、弥彦村で生産された農作物のブランディングで商品開発を行っています。弥彦村が商標を持ち展開している伊彌彦米については6年前にパックご飯を販売開始。大豆と小麦も生産していることから、昨年10月には伊彌彦醤油の販売を開始し好評です。そんな地域への貢献度も勘案されて「皇室献上米」として採用されることにもなり、とても良いPRポイントになっているようです。

伊彌彦米は弥彦村の麓に位置する農地で生産されていることで、夕日が早く沈み、寒暖差が生まれ、他地域とは一味違ったものになってます。ファンは多く、パックご飯はふるさと納税に採用されて安定した出荷商品となってます。

弥彦村の注目度アップにも貢献

2/4に国際調理製菓専門学校と弥彦村が包括連携協定を結びました。この足掛かりを作ったのが竹野さんの生産する小麦と、チャンスを逃さず行動し、自社だけでなく弥彦村としての地域アピールを行った竹野さんでした。食材教育に力を入れている教育理念と共鳴して、弥彦村全体を教育フィールドに昇華させた包括連携協定は、弥彦村の交流人口を確実に増やし、観光地としての側面以外で多くのファンを作っていくことに繋がります。

農家としてのプライドを持ち、先祖から受け継いだ土地にしっかりと軸足を置き、行政等との連携から新たなビジネスを確実に生み出している農事組合法人第四生産組合を含む関連企業に中小企業の本質を感じることが出来ました。同友会で異業種経営者と触れ合うことで、さらにビジネスを加速させていくでしょう。

農事組合法人第四生産組合

理事 : 竹野 勝行 氏(燕支部)

事業内容 : 農産物生産販売

住所 : 西蒲原郡弥彦村大字井田1552番地

TEL : 0256-94-2662

創業 : 1990年

従業員数 : 社員8名、パート1名

2025年1月、新発田支部では久しぶりの開催となる例会「悩みごと座談会」を開催しました。特定の報告者を立てず、各社の悩みを相談するこの例会では、普段あまり時間を取って話せないような会社の課題や、自身の悩みについて本音で話し合うことができました。会社の出口戦略、社員や顧客とのコミュニケーション、大きな仕事への挑戦、などなど、同友会の仲間だから話せる内容を語り合い、学び合いました。自分の悩みごとでなくても、その悩みを自社に置き換え考えることは、新たな課題に気づくことにもつながりました。

また、「各社の数字の話が聞きたい」という声から、3名のパネリストから「経営の秘訣」をテーマに実践報告をしていただいたり、「同友会の活用方法が知りたい」という声から「あなたはなぜ同友会に?」と、同友会の活用事例を報告してもらう等、会員の学びたい内容に合わせた例会も開催してきました。

報告を聞いて、自社にあてはめ、他者の考えを聞き、学び合い、高め合って行きましょう!

新発田支部 支部長 渡辺 修士(㈱弘新機工 代表取締役) 記

柏崎支部は、毎月の例会のテーマを「IT」に絞り、各社のホームページを元に柏崎支部会員を報告者にすることで、支部会員の自社分析、他社から見た違いの共有を行ってきました。ホームページに記載されている内容は、事業内容だけでなく、経営理念や企業沿革、代表の言葉など各社の本質を表現しています。また、各企業のホームページの目的によって力を入れている部分は異なります。

情報をどう発信しているのか、わかりやすい発信方法とは何か、自社の見てもらいたいポイントは伝わっているのか。率直な意見をもらうことが、改善につながっていきます。

今年度は、魚沼エリアの会員も増え(支部設立に向け、一時的に柏崎支部加入)ありがたいことに支部例会にも参加いただくことで、少し離れた会員との交流も図ることができました。

柏崎支部では、今までの例会スタイルから、より特化した内容で例会を行ってきました。これらの成果と反省点を次年度に生かし、同友会らしい経営者の学びを得られる例会づくりを進めたいと考えています。

柏崎支部 支部長 藤澤 正人(アイビーリサーチ㈱ 代表取締役) 記

広報情報化委員会では、「同友にいがた」の取材で、毎月2~3社の会員企業へ訪問しております。改めて思うのは、同友会だからという事で取材を引き受けていただき、会社見学、濃厚な話を聞かせていただいておりますが、興味があるからといって、会社見学や色々な話を聞かせいただけるかというと、普通では中々できないのではないかと思います。広報情報化委員会のすばらしさを常に実感しております。

また、他の人の話を聴く、問いかけという点においても、取材に同席されている方を見ていると、それぞれの視点も違っており、その違いにも、大きな気づきや発見があります。

2年ほど前から、隣県の福島同友会との交流であったり、昨年は新潟日報事業者様との懇談等、ますます色々な方との交流の場も広がってきております。最近では外部発信について議論をしたり、広報誌以外での、活動も活発になってきました。

色んな方との出会いたい方、企業訪問に行ってみたい方、ぜひ、気楽に広報情報化委員会に来てください。お待ちしております。

広報情報化委員会 委員長 品田 敦司(㈱シナゼン 代表取締役 新潟支部セントラル地区) 記

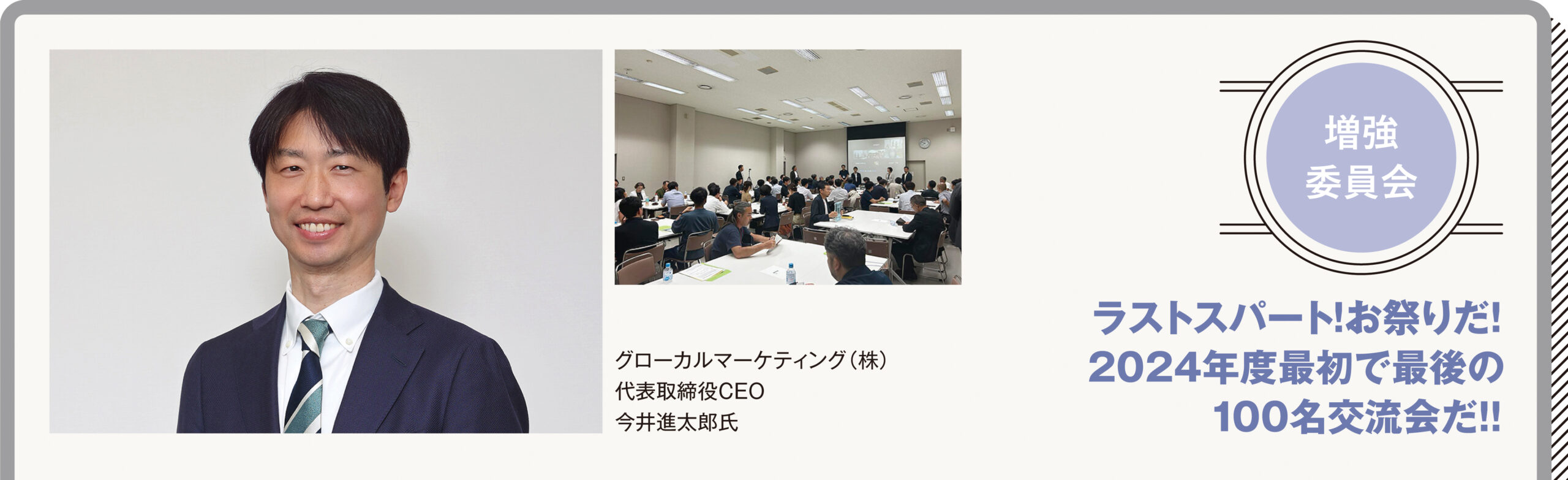

今年度も残りわずかになり増強委員会では会員拡大ラストスパートに、3月25日ウェルカム同友会を担当します。増強委員の吉野さんが設営リーダー、平川さんが副リーダーとなり、「経営者交流会in新潟」と題して全県ALL新潟100名開催を目指しています。

講師は、昨年上場を果たしたグローカルマーケティング㈱の今井社長。中小企業の成長戦略の描き方を実践報告していただきます。なかなか聞くチャンスないですよ!

厳しい時代だけれど、中小企業こそ地域の主役。いい会社を増やしましょう!講師のネームバリューや開催規模だけでなく、同友会らしい学びの多い丁寧な設営を約束しますので、安心してゲストをお誘いください。

3月25日18時、会場は新潟市の万代シルバーホテルです。大勢のゲストをお誘いの上、皆様ご参加お待ちしています!目指せ会員数550名まであと20名!!(1月末時点)

増強委員会 委員長 本間英樹(有希化学㈱ 代表取締役 新潟支部サウス地区) 記

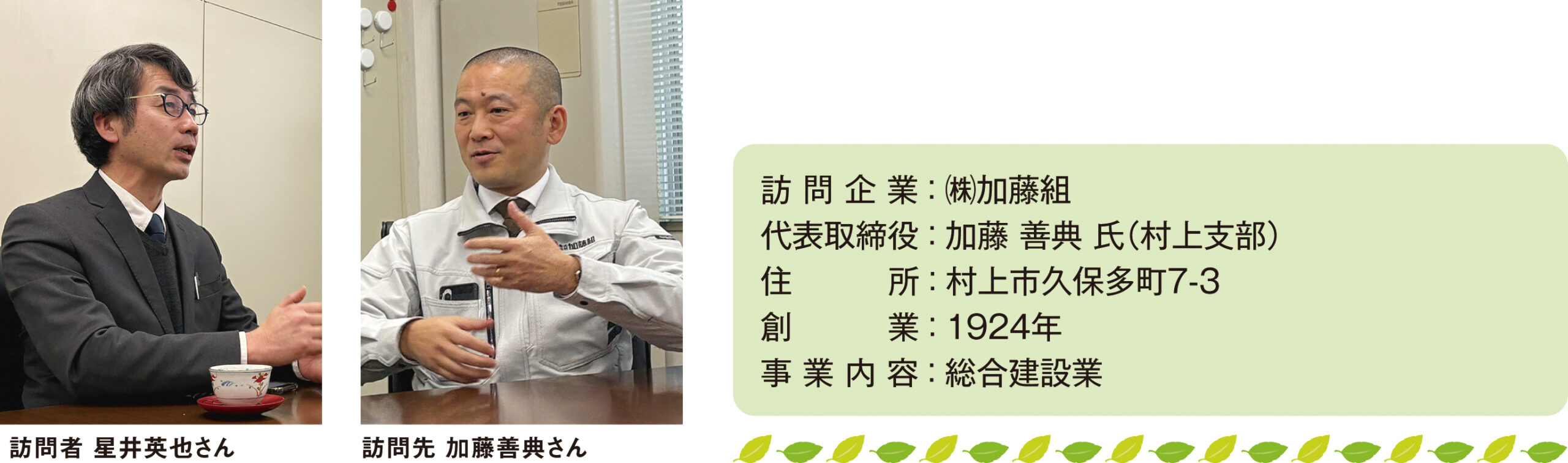

星井:昨年の経営フォーラム 第3分科会の座長室長でご一緒させていただき、第8期経営指針成文化と実践の会でグループが一緒だったこともあって、今回対談をさせていただきたいと思いました。本日はよろしくお願いします。早速ですが、加藤さんが社長に就任されたのはいつですか?

加藤:よろしくお願いします。11年前の2014年で、私で6代目になります。

星井:就任した際に、何か独自に取り組んだことってありますか。

加藤:まずは、新しい経営理念を発表しました。自分で語れるものが必要だと考えていたので。その後、年上の幹部たちとの信頼関係を築くために、毎月会議が終わった後に、色んな質問や話をし、聞いていました。例えば、昔話や「自分が一番成長したと思った時ってどんな時」みたいな話とか。皆さんの話を聞き、皆さんと仲良くしたいと心がけていました。

星井:経営指針は、いつ受講をされましたか。

加藤:社長になって、経営理念を定めた後ですね。結局、元々の経営理念は変えなかったんですけど。

星井:受講するきっかけは何だったのですか?

加藤:村上支部の例会を担当したことがきっかけでした。どうせやるなら目的に沿ったことがやりたくて、例会は自分の指針書を見直す場だと何かの資料に書いてあり、事務局で指針成文化の小さい冊子を買って読みました。すごくよくまとめられていて、分かりやすいと思いました。それで例会づくりは指針をテーマにつくり、その後、自分も指針の会を受講した形です。社長になって、指針書のようなものも必要だとも思っていました。たまに振り返りで当時の自分が書いた労使見解の感想文とか見るんですけど、本当に自分で書いたのかと思うようないいこと書いてあるなと(笑)。経営者としてのベースの考え方とか。社長と社員は、立場は別かもしれないけれども、視線を揃えて目指すこと一緒にしようとか。そういう基本的な部分は、いい考えるベースになったと思います。今でも、計画とか、その当時作ったものをベースに会議をやっています。

星井:今、サポーターという立場になって、感じることは。

加藤:色々なサポーターの意見が一番勉強になりますね。他のサポーターの方の視点とか、アドバイスとか、こういう風に見えるよとか、そういうのが刺激になります。

星井:私もサポーターという立場で受講生の気持ちを考えながら話しますけど、他のサポーターを見ると、自分との視点が全然違うから、ほんと勉強になりますね。

加藤:そうですね。あと姿勢も。指針を受けた時、皆さん本気で聞いてくれる。だから、自分が受け入れられたって感じで、仲間になってくるだろうな。だから指針の会の同期とか、サポーターと受講者の関係も、人間関係の絆がすごく深い会だなって感じます。それは会社もきっとそうしないといけないんだろうなと感じます。

星井:今後の建設業界、加藤組さんの展望を聞かせてください。

加藤:人が少なくなるのは間違いないじゃないですか。この地域も少なくなる。だからこそ、本業をしっかりと継続発展させるために採用に力をいれています。それと、他の地域にあって、村上にないような地域のためになる事業、地域の課題解決になるような事業に取り組んでいきたいです。加藤組が、この地域にあって良かったって思われるような存在ではありたいと思いますね。これまで行政が行ってきたような事業を官民連携で進める流れもあるので、しっかり勉強もしていきます。

星井:ありがとうございました。

【対談者】 (株)テーオーテック

代表取締役 星井 英也(新潟支部サウス地区)

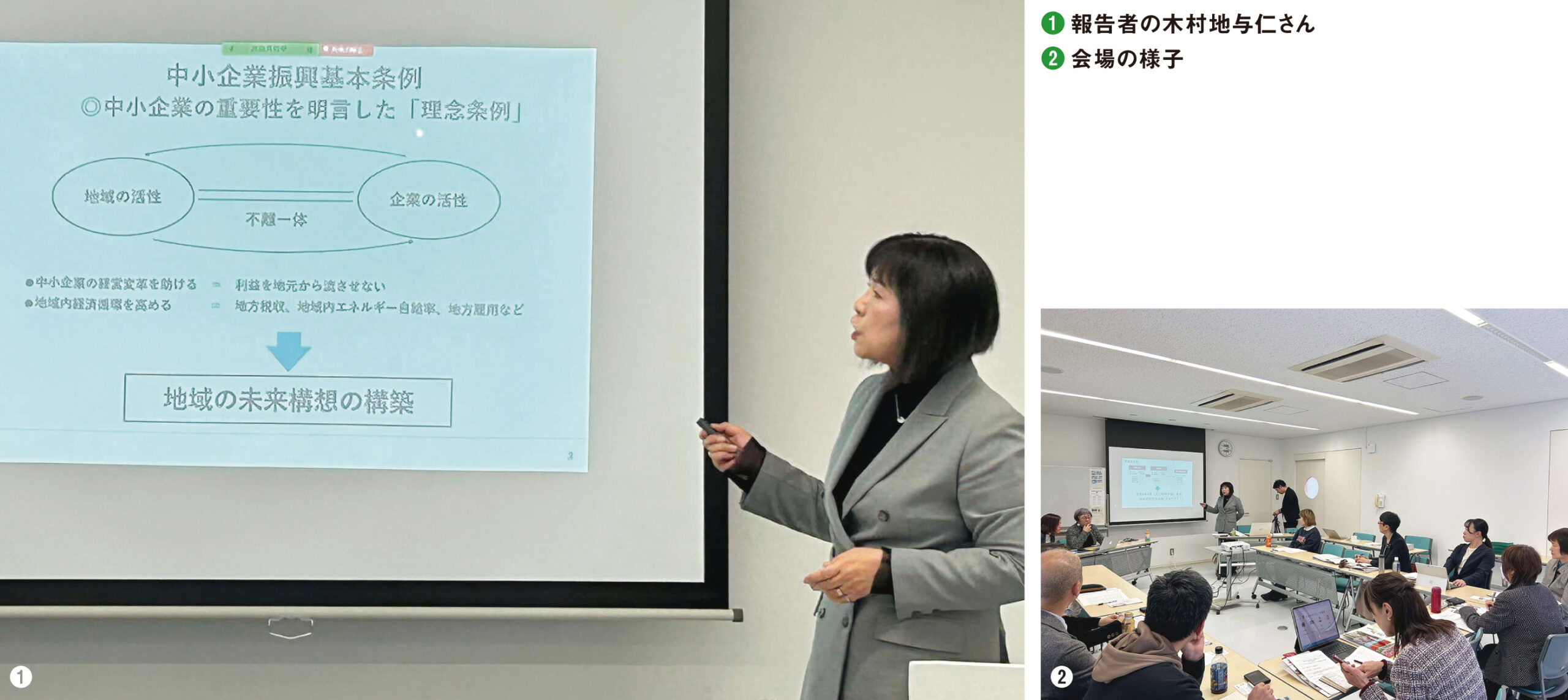

2月5日(水)に女性部会の例会が開催されました。

女性部会では、例年県内の女性県議・市議との例会を開催しており、今回は下越南支部 支部長の木村地与仁さんを報告者に、下越南支部で進めている中小企業振興基本条例の活用に関しての取り組みを中心に、「なぜ中小企業が中小企業振興基本条例の制定、活用を進めるのか」を加茂市長や、県議・市議の方々と意見を交わしました。

昨年の新潟同友会第43回定時総会にて、報告者の山本氏(拓殖大学教授)の報告でも触れた「消滅可能性自治体」を例に挙げ、高齢化の進む地域・企業数の少ない地域が持続的に発展していくために必要な【人口増・企業の活性化】を実現するために、各市町村に制定されている中小企業振興基本条例を活用することが必要であると述べました。

中小企業振興基本条例は、地域と企業の活性化を促進することを目的としており、持続可能な地域経済を実現するための指針として、新潟県内でも一部を除く広い自治体で制定されています。

しかし、現状はうまく活用できているとは言えず、参加した市議の方でも存在を知らない方もいらっしゃいました。参加した県議・市議の方々からも、地域の中小企業と連携することで地域の発展につながることは多々あると、条例をどう活用するのか、ということにそれぞれご意見を頂きました。

私がこの例会に参加し感じたことは、「可能性を広げるのは自分自身だ」ということです。木村下越南支部長の報告や藤田加茂市長からのお話に、女性の労働人口が減少し市外・県外へ流出してしまっているという課題がありました。この課題に対する取り組みの一つが、「女性が働きたくなる企業を増やすこと」です。それは、経営者が考える課題であると同時に、女性社員が自社の労働環境の改善に対して意見を言える会社にすることが大切だと感じました。また、「個人事業主だから」とか、「女性経営者だから」とか、自分のやりたい仕事をしているはずなのに、仕事の限界を決めてしまうのはもったいないと、参加している皆さんの熱意を見て感じました。それぞれの事情に合わせて、「目指す姿はたくさんの選択肢がある」と勉強になりました。

㈱サマンサハート 代表取締役 高橋真由美(新潟支部ウエスト地区) 記